气是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。气的运行不息,推动着人体的新陈代谢运作,维系着人体的生命进程;气的运动停止,则是生命的终止。气滞是指脏腑、经络之气阻滞不畅,瘀滞不通的病理状态,是气受到阻碍,流通不畅。

导致气滞的原因有两大原因,一是情志抑郁,痰、湿、食积、热郁、瘀血等的阻滞,使气不得流通。二是脏腑功能失调,肝气横逆,肺气不清都会导致脏腑、经络之气受阻。气滞是邪实为患,气虚推动无力而滞。

气滞患者主要症状为胀闷疼痛,随所脏腑经络发生气滞之处,其症状也不相同。如食欲不振、胁痛易怒、痰多喘咳、气短乏力等症状。气为血帅,气滞过甚则可引起血瘀,中医认为,气行则血行,气停则气滞,气滞则血滞,形成瘀血,也就是气滞血瘀。

《医学入门》中记载:“药之不到,针之不及,必须灸之。”,所以治疗气滞证的治疗法则是行气疏滞,最好的调理手段是。艾灸具有温通经络、调和气血、化瘀止痛的作用,可以通过温热刺激穴位,以达到疏通经络、调和脏腑的效果。

艾灸调理气滞症的穴位推荐

1、膈俞穴:在背部,当第7胸椎棘突下,旁开1.5寸。膈俞穴是唯一直接作用于血虚的穴位,是补血的一大穴位,艾灸膈俞穴具有调理脾胃、补益气血、降逆平喘的作用。

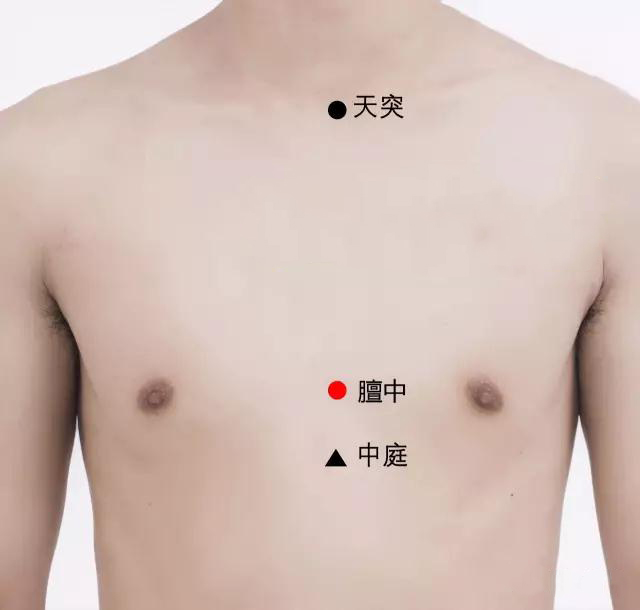

2、膻中穴:在胸部,前正中线,两乳头连线之中点。《黄帝内经》中记载:“膻中者,臣使之官,喜乐出焉。”,膻中穴俗称“出气穴”。艾灸膻中穴具有疏理气机、调节肺腑功能的作用。

3、中脘穴:在上腹部,前正中线上,当脐中上4寸。艾灸中脘穴具有调脾和胃、温中补虚、促进吸收的作用。

4、太冲穴:位于足背侧,第一、二趾跖骨连接部位中。艾灸太冲穴具有平肝潜阳、镇肝熄风、调理气机的作用,作用于肝郁气滞,肝气不足的症状。

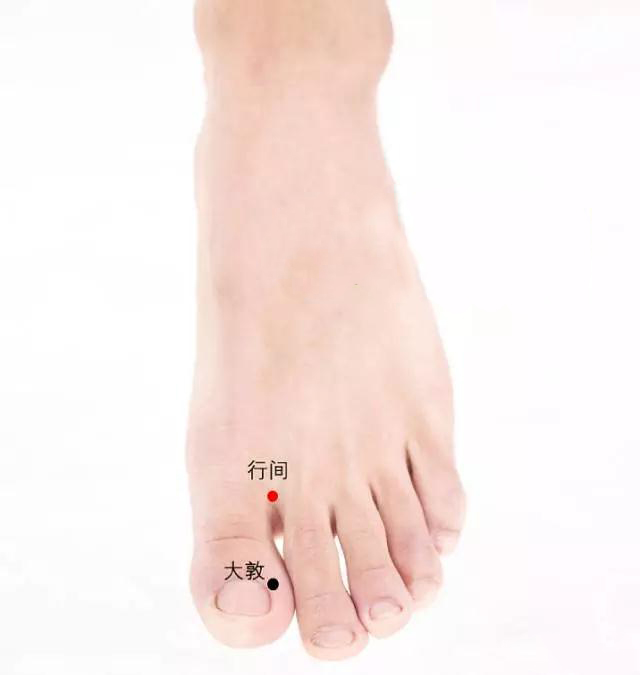

5、行间穴:在足背侧,当第1、2趾间,趾蹼缘的后方赤白肉际处。艾灸行间穴具有清肝泻火、疏肝理气的作用,按摩此穴还有预防和缓解腿抽筋、中风、失眠等症状。

6、章门穴:在腋中线,第一浮肋前端,屈肘合腋时肘尖正对的地方就是。艾灸章门穴具有理肺气、补虚损、解疗毒、宁神志的作用,可以增加胆汁分泌,促进消化能力。

7、期门穴:位于胸部,当乳头直下,第6肋间隙,前正中线旁开4寸。艾灸期门穴具有疏肝理气、活血化瘀、健脾和胃、化痰消积的作用,调理肝脏疾病,促进肝脏排毒功能。

【注意】以上穴位是调理气滞血瘀的穴位推荐,配穴需要根据个人具体情况做调整。