艾灸调理是中医调理肝源性水肿的一种重要方法,通过燃烧艾条的热量和药性,刺激特定的穴位,从而起到温经通络调和气血祛湿利水的作用,可以促进经脉的疏通,加速血液循环,促进淤血的消散,从而改善水肿症状

肝源性水肿,又称门脉性水肿,主要是由于肝脏疾病或肝血流阻塞引起的一种病理性水肿。肝脏的生理功能包括合成、分解、代谢和排泄等多个方面,若肝脏出现病变或损伤,便容易导致肝脏血流受阻、肝细胞受损等情况,从而影响人体的代谢和排泄功能,促使体内水分停滞不流,形成水肿。

现代医学认为,肝源性水肿常与肝硬化、慢性肝炎、肝癌等肝脏疾病有关,也可由于心血管疾病、肾脏疾病等继发性病变引起。在中医看来,肝为人体重要的调节器官,主要负责调节气血运行、精神活动等,若是肝气郁结、脾气虚弱、肾气不足等,这些因素会影响到体内的气血运行和水分代谢,从而导致水肿的发生。

中医调理肝源性水肿的原则是调和肝气、疏通经脉、活血化淤,以达到促进水液代谢、缓解水肿的目的。具体调理措施包括:

一、调整饮食

俗话说:“病从口入。”盐分高、辛辣、油腻、酒精和咖啡因等食物会增加肝脏负担,影响肝脏功能,容易诱发水肿。肝源性水肿患者应少吃油腻、辛辣、化脂食品,多吃一些蔬菜、水果、低脂肪、低盐、低蛋白等食物,如苹果、橘子、核桃、黄瓜、西红柿、白菜、萝卜等。

二、运动保健

可适度进行散步、打太极拳、八段锦等体育锻炼,以促进腹部肌肉收缩、腹内压力增加,从而促进经脉的疏通,加速水液代谢。

三、调理

艾灸调理是中医调理肝源性水肿的一种重要方法,通过燃烧的热量和药性,刺激特定的穴位,从而起到温经通络、调和气血、祛湿利水的作用,可以促进经脉的疏通,加速血液循环,促进淤血的消散,从而改善水肿症状。

此外,艾灸还可以促进神经系统的调节功能。肝源性水肿患者常常伴随着精神压抑、烦躁不安等症状,艾灸可以通过热刺激,促进人体神经系统的调节功能,从而缓解精神症状。

调理肝源性水肿的艾灸穴位分享:

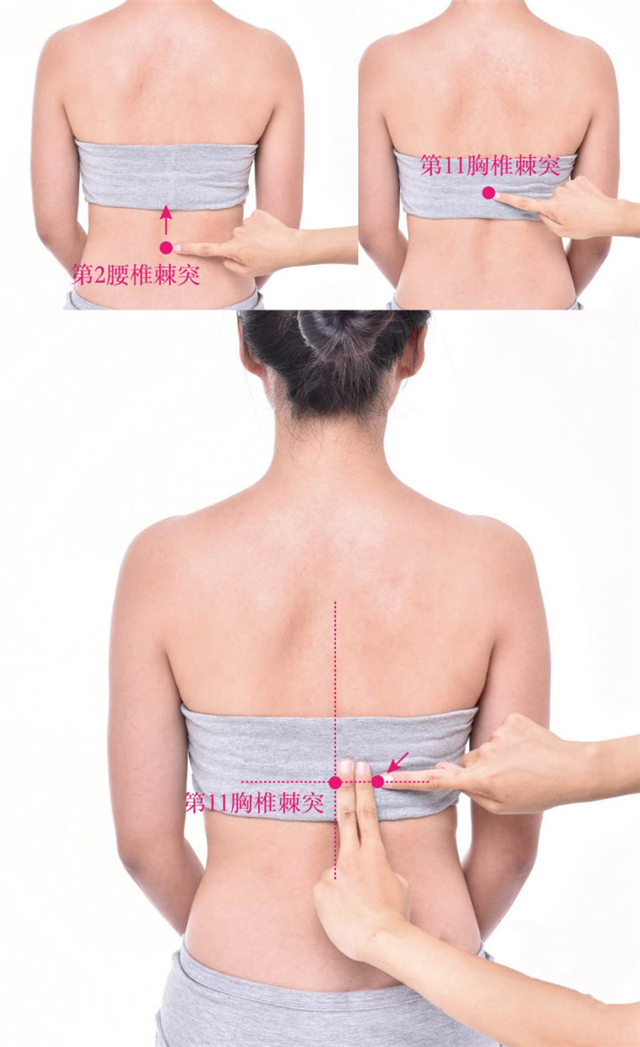

1、脾俞穴:在背部,当第11胸椎棘突下,旁开1.5寸。艾灸脾俞穴具有健脾利湿、补气养血、增强体质的作用。

2、水分穴:在上腹部,前正中线上,当脐中上1寸。艾灸水分穴具有通调水道、行气消胀、促进代谢,可调理小便不利及水肿。

3、太溪穴:位于足内侧,内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处。是肝经的要穴,艾灸太溪穴具有活血行气、利湿排毒的作用。

4、太冲穴:位于足背侧,第一、二趾跖骨连接部位中。是肝经的起点,艾灸太冲穴具有疏肝解郁、行气利湿的作用。

5、足三里穴:在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指(中指)。是肝胆经的要穴,艾灸足穴三里的作用具有健脾利湿、调节水盐代谢的作用。

6、三阴交穴:在内踝尖上直上3寸,胫骨后缘靠近骨边凹陷处。艾灸三阴交穴具有调节水液代谢、利水渗湿的作用。

肝源性水肿可以单用的方式调理,也可以搭配中药材等方式共同调理。