处暑是秋天的第二个节气,已到了高温天气“三暑”之“末暑”,气温不会异峰突起,酷热难熬的天气到了尾声。《月令七一二候集解》说:“处,止也,暑气至此而止矣。”“处”是终止的意思,表示炎热即将过去,暑气将于这一天结束,我国大部分地区气温逐渐下降。处暑节气后雷暴活动不及炎夏那般活跃,各地的暴雨总趋势减弱。处暑的民俗活动很多,如吃鸭子、放河灯、开渔节、煎药茶、拜土地公等。

处暑节气气候特点是湿气蒸腾,湿气重且昼夜温差大,稍有不注意,容易引起感冒等疾病的发生。由炎热逐渐转换为阴凉,容易出现口干舌燥、皮肤瘙痒、眼睛干涩等秋燥反应。所以处暑是最需要的时候,那么处暑应当如何养生呢?

处暑养生

![src=http___img1.mydrivers.com_img_20171019_S6ed75a46-f578-4cc5-9e84-b0decc669a7e.jpg&refer=http___img1.mydrivers[2]_20220823_134625669](https://wds-service-1258344699.file.myqcloud.com/20/11308/jpg/16612335859065578b1b88a5e9459.jpg?version=0)

1、起居——早睡早起、春捂秋冻起居应当早睡早起,保养秋收之气。

建议早卧就是大概晚上11点就可以入睡了,以顺应阴精之收藏,以养“收”气;早起就是大概早上5点起床,以顺应阳气舒展,使肺气得舒。俗语“春捂秋冻,不生杂病”。“秋冻”就是说秋季气温稍凉爽,不要过早过多地增加衣服。让身体适应逐渐降低的温度,能促进机体的新陈代谢提高免疫力。

2、饮食——滋阴润肺、少辛增酸多食新鲜果蔬以防秋燥,顺应肺脏的清肃之性。

蔬菜和水果有生津润燥、清热通便的功效,且含大量水分,果蔬还富含维生素C、维生素B及无机盐、纤维素,可以改善燥气对人体造成的不良影响。

3、运动——祛除湿热、收敛气机运动健身选择运动量较小的活动,避免大量出汗,以伤阳气。

适当选择慢跑、爬山、散步、太极拳等运动,可以消耗体内多余的热量,排泄多余的水分,达到清热除湿的目的。中午时分应注意午休,有利于保养精气。

处暑

在中医方面,处暑养生应当从“春夏养阳”转换为“秋冬养阴”,此时人体气血混乱,需要调节。节气灸是选择各节气对人体脏腑功能有影响的穴位进行艾灸,从而达到防病治病目的的一种方法。这种顺天应时、踏着时令节点的治疗方法在防治疾病方面能起到事半功倍的效果。

艾灸穴位推荐

1、风池穴

功效:去热除湿、壮阳益气

取穴位置:正坐或俯卧位。在后头骨下两条大筋外缘陷窝中,大致与耳垂齐平处,用力按压有酸胀、脑部沉重感,即为此穴。

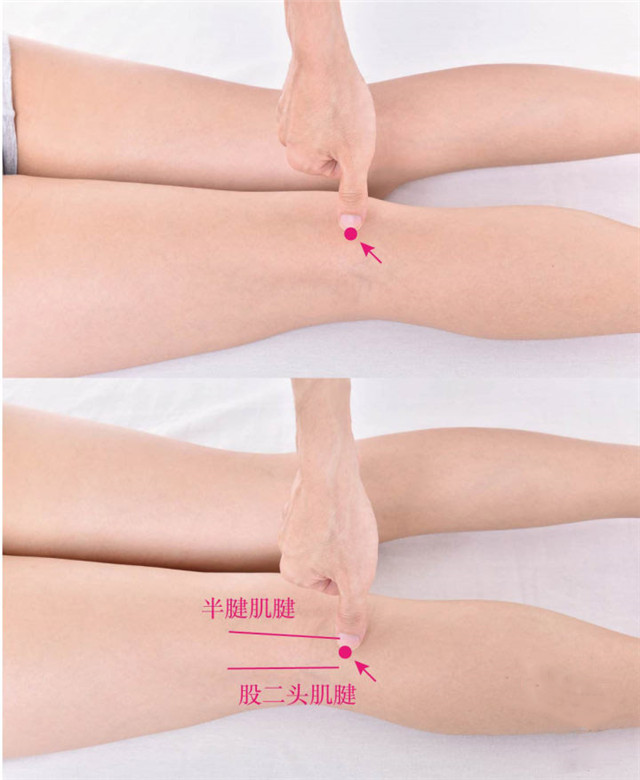

2、委中穴

功效:舒筋活络、调节气血

取穴位置:在腘横纹中点,当股二头肌腱与半腱肌肌腱的中间。

3、足三里

功效:生发胃气、燥化脾湿

取穴位置:在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指(中指)。

4、涌泉穴

功效:温阳益气、通络活血

取穴位置:在足底部,蜷足时足前部凹陷处,约当足底第2、3跖趾缝纹头端与足跟连线的前1/3与后2/3交点上。

艾圣医皇发现在处暑节气艾灸能够有效提升人体正气,起到养肺护肝的作用,对体力、元气不足以及情绪波动较大等情况有明显的调理效果,能够使肺气平衡,神采飞扬。通过艾灸刺激人体的经穴,可使经络中的气血循行加快,从而加强对五脏六腑和四肢百骸的营养,补充人体阳气,以达到防病抗病的目的。