到了中国汉代,我国许多著名大学医学家认为张仲景在伤寒杂病论一书中,非常具有清晰地指出了自己哪些病可火与不可火的治疗方法原则,其所需要言之火便是我们后人对于所说的灸法

《左传》曰:“疾不可为也,病在肓之上、膏之下,攻之不可,达之不及,药不治焉。” 周简王五年(公元前581年),晋景公生病了,请秦国的太医令医缓给他进行治疗,以上为医缓诊脉后,所说自己的话。这里的“攻”指的就是通过结合疗法。

因此,针灸疗法已成为春秋时期一种常见的医疗方法。

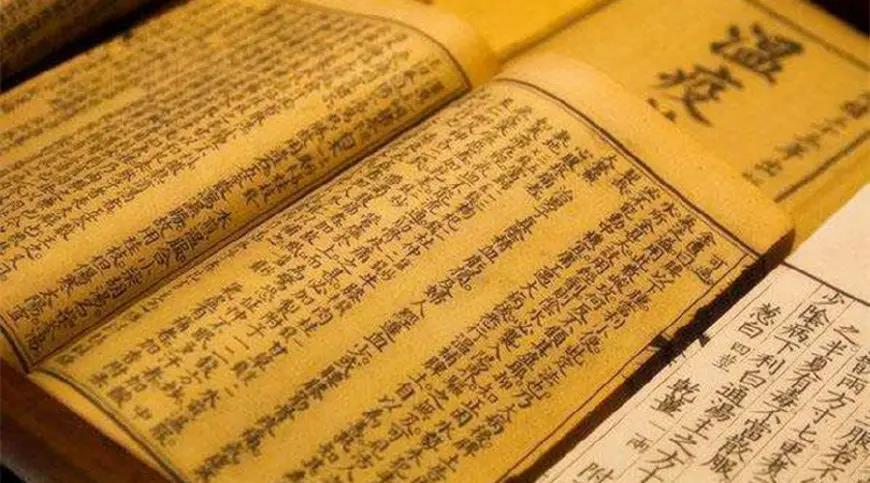

1975年,五代时期的马王堆三号汉墓出土了迄今发现的最早有关经脉论述的专著,也是世界上首次记载灸疗的医学典籍的《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》两部帛书。

《足臂十脉灸经》记载78种疾病,《阴阳十一脉灸经》记载147种疾病,均采用灸法治疗。可见中国人用艾灸治病至少有2500年了。

秦朝历史时期,《黄帝内经·灵枢·官能篇》中记载“针所不为,灸之所宜”,“阴阳皆虚,火自当之”。这指的是企业有的学生时候进行针刺治不好的病,达不到教学效果,通过研究艾灸技术可以发展达到一个很好的效果,比较适合做艾灸。

到了中国汉代,我国许多著名大学医学家认为张仲景在《伤寒杂病论》一书中,非常具有清晰地指出了自己哪些病“可火”与“不可火”的治疗方法原则,其所需要言之“火”便是我们后人对于所说的灸法。大家都知道学习中医的四诊法是“望闻问切”,而鲜有人知中医的四大传统医术,即“砭针灸药”。砭指的是通过刮痧和按摩,针即针刺,灸则是进行艾灸,药指开方用药。

唐代药王孙思邈寿命长久,但他小时候体弱多病,中年开始用艾灸健身,艾火遍体烧,阳气自缭绕,据说他93岁时尚且耳不聋,眼不花,年过百岁还能写书。他提出:“若要安,三里常不干。”“三里”,即足三里,是足阳明胃经的合穴,位于小腿外侧,犊鼻穴下3寸,犊鼻穴与解溪穴连线上。艾灸足三里,对促进胃肠蠕动、增强脑细胞机能、提高身体综合防御疾病的能力,都有良好的作用。

到了清代后期,由于君王们偏见的认为,“针刺火灸究非奉君之所宜”。清政府在太医院等官方医疗机构中废止了针灸,导致整个针灸学的衰落。但由于灸法本身具有的“简、便、验、廉”等多种优势,在民间仍广泛流行,并深受黎民百姓的爱戴,故使得灸法的“火种”得以保存下来。

建国以后,由于我国政府工作高度进行重视中国中医药文化事业的发展,使得我们古老神奇的灸法得以实现复苏。特别是近20年来,灸法防治研究疾病管理范畴进一步通过扩大,防治病种迅速增多,用灸法防治以及各类病证已超过300余个,遍布于人体内部各个信息系统。当下,灸法防治的病种已不仅不能局限于企业一般常见病,还被尝试于抗肿瘤及多种慢性非传染性疾病的治疗中,解决了多种学习现代社会医学为之束手的疑难问题。